रिचर्ड ईटन

संपादन एवं रूपांतरणः गौतम पांडेय

पिछले अंक में हमने देखा कि कैसे मुगल काल में पूर्वी बंगाल के अंदरुनी इलाकों में धीरे-धीरे मस्जिद व मज़ार फैल रही थीं। ढाका और मुर्शिदाबाद में तैनात मुगल अधिकारियों के नजरिए में ये उन जंगली इलाकों को कृषि योग्य बनाने और उनके इर्दगिर्द छोटे-छोटे वफादार समूहों के निर्माण में मददगार रहे होंगे। हालांकि अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो यही संस्थाएं अपने प्रभाव क्षेत्रों में दैवी और मानवीय शक्तियों की इस्लामी अवधारणाओं के प्रसार में भी मदद कर रही थीं। 17वीं सदी के आखिर के और 18वीं सदी के शुरू के सरकारी दस्तावेज़ मुगल शासन द्वारा संरक्षित मस्जिदों और मज़ारों में नई जमातों की स्थापना की बात करते हैं और उन्हें इन संस्थाओं के आश्रित (वा बस्तगान) बताते हैं।

इन नए तैयार हुए खेतिहर इलाकों में ऐसी जमातों के साथ-साथ मस्जिदों या मज़ारों पर फातिहा पढ़ने जैसे संस्कारों की भी शुरुआत हुई। फातिहा जो कि कुरान शरीफ की शुरुआती आयत है, मुख्य रूप से दिवंगतों को याद करने से जुड़ा है।

पूर्वी बंगाल के धार्मिक जीवन पर 1 ऐसे साधारण संस्कारों के अनुसरण का समग्र असर यह हुआ कि अल्लाह और पीरों के सम्प्रदाय को बढ़ावा मिला। इस प्रक्रिया को आमतौर पर ‘धर्म परिवर्तन' करार दिया जाता है मगर इस शब्दावली का इस्तेमाल करने से पहले हमें इसकी सही समझ बनानी होगी। अगर हम नृशास्त्री मेलफोर्ड स्पिरो की धर्म की व्याख्या को मानें तो धर्म “एक ऐसी संस्था है जो समाज द्वारा कल्पित अतिमानवीय शक्तियों के साथ संस्कृति के ताने बाने के अंतर्गत रिश्ता बनाती है।'' इस व्याख्या से यह पता चलता है कि दूसरे किस्म के चाहे कितने भी परिवर्तन हो जाएं, किसी समाज द्वारा अपने लिए एक नई धार्मिक पहचान स्वीकार करना, उस समाज द्वारा स्वीकृत दैवी शक्तियों की पहचान में बदलाव से जुड़ा होगा। अगर हमें पूर्वआधुनिक बंगाल में इस्लामीकरण की प्रक्रिया को ढूंढना है तो हमें उस वक्त ‘अल्लाह' को मिल रही अधिकाधिक तवज्जो पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। साथ ही ईब्लिस (शैतान), आदम, मुहम्मद, फरिश्ता जिब्राईल और बहुत सारे जिन्न-जिन्नात तथा पीरऔलियाओं, जिन्हें अल्लाह और इंसान के बीच मध्यस्थ माना जाता था, पर भी ध्यान देना होगा।

इस प्रक्रिया के लिए धर्मातरण शब्द का प्रयोग करना शायद आमक होगा क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि कोई समाज अपनी धार्मिक पहचान अचानक ही पूरी तरह से बदल कर एक नया धर्म स्वीकार कर रहा है। जबकि वास्तव में बंगाल में और सामान्यतः पूरे दक्षिण एशिया में। इस्लामीकरण जैसी सामाजिक प्रक्रिया इतनी धीमी या क्रमिक रही है कि इसको महसूस करना भी कठिन है।

फिर भी अगर ऐतिहासिक सिंहावलोकन के तौर पर देखें तो हमें इस प्रक्रिया के तीन अलग-अलग आयाम दिखते हैं जिनमें से प्रत्येक पहलू इस्लामी और हिन्दू दैवी शक्तियों के बीच अलग-अलग तरह से संबंध बनाता है। इनमें से एक को मैं ‘समावेश', दूसरे को ‘ऐक्यारोप* और तीसरे को ‘विस्थापन' कहूंगा। समावेश से तात्पर्य है कि वह प्रक्रिया जिसमें इस्लामी दैवी शक्तियां स्थानीय देवीदेवताओं के साथ बंगाली जनमानस में दिव्य लोक में सदस्यों के रूप में स्वीकार कर ली गई। ‘ऐक्यारोप' का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें इस्लामी दैवी शक्तियां स्थानीय बंगाली

*ऐक्यारोप - यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है दो भिन्न चीजों को एक कहना या बनाना। मूल अंग्रेजी लेख में आईडेन्टिफिकेशन शब्द का उपयोग हुआ है। ---अनुवादक

दैवी शक्तियों के साथ-साथ न रहकर उनमें समाहित हो गईं अर्थात जब अरबी का अल्लाह संस्कृत के निरंजन का पर्याय बन गया। और आखिर में ‘विस्थापन' ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस्लामी दैवी शक्तियों ने स्थापित देवीदेवताओं को प्रतिस्थापित कर दिया। ये तीनों केवल शोधमूलक श्रेणियां हैं जिन्हें इस जटिल और प्रवाहशील प्रक्रिया को समझने के लिए बनाया गया है।

समावेश

मध्यकालीन बंगाली साहित्य, जो स्थानीय देवी-देवताओं जैसे मनसा, चंडी, सत्य पीर, धर्म या दक्षिण राय का गुणगान करता है, में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार स्थानीय धार्मिक मान्यताएं विदेशी मुसलमानों की दैवी शक्तियों को समाविष्ट कर रहीं थीं।

उदाहरण के लिए हम 1686 में रचित कविता राय मंगला की बात करते हैं जो बंगाली ‘बाघ देवता' दक्षिण राय (दक्षिण का राजा) के साथ-साथ मुस्लिम कृषि विस्तारक बड़ी गाजी खान का भी गुणगान करती है। इस कविता के अनुसार दोनों के बीच के संघर्ष का अंत किसी एक की हार या विस्थापन से नहीं होता है; बल्कि बड़ी गाजी खान को सम्मानित संत की प्रतिष्ठा प्रदान करने से तथा दोनों महानुभावों के दक्षिणी बंगाल के सुंदर वन जंगलों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और संयुक्त धार्मिक अधिकार के साथ होता है। इस संयुक्त अधिकार के प्रतीक के रूप में बाघ देवता के सिर का चिन्ह मुस्लिम संत की दरगाह पर लगवाया गया था। इस तरह इन दोनों को एक ही धार्मिक व्यक्तित्व में समाहित न करके दोनों के स्वतंत्र व्यक्तित्व को बनाए रखा है। ऊपरी स्तर पर भी स्थानीय और बहिर्जनित शक्तियों में विभाजन बनाए

बंगाल के कुछ भागों में इस किस्म का आसान समावेश आधुनिक युग तक चलता आया है। 1956 में यह देखा गया कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन जंगलों के मछुआरे पानी में अपना जाल डालने से पहले जंगल की देवी बन बीबी की एक खास तरह से पूजा करते हैं। यह एक ऐसा संस्कार है जो उन्हें नुकसान से बचाता है। इसके लिए घास-फूस व बांस से बनी एक झोंपड़ी में बाघ पर बैठी ‘बन बीबी' की एक मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जाती है जिनके दाहिने तरफ हाथ में तलवार लिए मजबूत व कद्दावर दक्षिण राय की प्रतिमा होती है। दक्षिण राय के पीछे एक दाढ़ी वाले मुस्लिम फकीर अजमल की प्रतिमा होती है और उनके आगे, एक बच्चे का शरीर व कटा हुआ सिर। हालांकि 1956 के विवरण तथा 17वीं शताब्दी की कविता में वर्णित विभिन्न व्यक्तित्वों के नामों व कर्तव्यों में अंतर दिखता है मगर फिर भी इन दोनों विवरणों के मूलतत्व एक बाघ देवता, एक सिपाही और इस्लाम से जुड़ा एक अतिमानवीय व्यक्तित्व सदियों तक वैसे ही रहे हैं, एक दूसरे से अलग मगर एक ही धार्मिक सोच के भाग के रूप में।

रखा गया। दक्षिण राय और बड़ी गाजी खान के संघर्ष का अंत कराने वाला न ही हिन्दू देवता कृष्ण था और न पैगंबर मुहम्मद, बल्कि उसके व्यक्तित्व को आधे कृष्ण और आधे मुहम्मद के रूप में दर्शाया गया। इस तरह इस्लामी दैवी शक्तियां स्थानीय दैवी शक्तियों से दो स्तर पर जुड़ी हुई थीं मगर अभी तक एक दूसरे का पर्याय नहीं बन पाई थीं।

स्थानीय देवी-देवताओं में मुस्लिम दैवी शक्तियों का समावेश वहां के लोक गीतों की समृद्ध परंपरा में भी देखा जा सकता है। परंपरागत रूप से लोकगीतों के कार्यक्रम देवी-देवताओं के आह्वान या वंदना से शुरू होते थे जिसमें बंगाल के ग्रामीण भाट स्थानीय स्तर पर शक्तिशाली समझे जाने वाले सभी देवी-देवताओं की वंदना करते थे। इससे हमें इन लोकगीतों को सुनने वालों के धार्मिक जगत के बारे में काफी कुछ पता चलता है। यहां हम 17वीं-18वीं सदी के चटगांव में प्रचलित एक लोकगीत ‘निज़ाम डकैत' की शुरुआती लाइनों को देख सकते हैं।

सबसे पहले मैं सर्वोच्च देवता प्रभु का नमन करता हूं, उसके बाद सर्वशक्तिमान सृजनहार का और तीसरे, प्रकाश के उस सौम्य अवतार का नमन करता हूँ। कुरान और अन्य धर्मग्रंथों को मैं दैवी संदेश मानता हूं जो स्वयं प्रभु के शब्द हैं।

जब प्रभु गहरे ध्यान में मग्न थे तब मुहम्मद को प्रकाशमान चेहरा उनके मन की आंखों के सामने से गुजरा। उन्होंने उस दृश्य को बार-बार देखा और अपने हृदय में उनके लिए भावुकता महसूस की। इसलिए प्रेमवश उन्होंने मुहम्मद का सृजन किया और उन्हें सूर्य वंश (रवि कुल) के फूल के रूप में धरती पर भेजा। उसके बाद उन्होंने सारे ब्रह्मांड की निर्माण किया। अगर मुहम्मद का अवतार न हुआ होता तो तीनों लोकों में प्रभु की सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती।

मैं अब्दुल्लाह और विशेषकर अमीना के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ नमन करता हूं जिन्होंने अपनी कोख से मुहम्मद को इस धरती पर लाया। मैं पश्चिम के मक्का शहर और वहां के संत लोगों को तथा वहां से भी पश्चिम मदीना शहर जहां कि आला रसूल की कब्र है, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं आला रसूल की बेटी बीबी फातिमा को भी नमन करता हूं जो अली को छोड़कर हम सभी की मां समान हैं।

उत्तर दिशा में मैं हिमालय को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिसकी हिमाच्छादित ऊंचाइयों के नीचे सारा जगत बसा है। पूर्व दिशा से उगने वाले सूर्य को तथा वृंदावन तीर्थ तथा राधे कृष्ण के आगे भी मैं अपना सिर नवाता हूं। इनके बाद मैं (दुधिया) नदियों व समुद्रों के प्रति भी अपना आदर प्रकट करता हूं जो हमारे दोनों किनारों को धोती हैं। चारों दिशाओं में फैले मुसलमानों के चारों संप्रदायों के प्रति भी मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूं। नीचे धरती मां (बसुमाता) और ऊपर स्वर्ग को भी मैं अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

मैं रौन्या गांव की मां ईसामति तथा नवापारा के महान पीर की मस्जिद के आगे भी अपना सिर नवाता हूं। मैं दाहिनी तरफ की कवलियामूरा की पहाड़ी और बाईं तरफ हीरमई की मस्जिद को भी सलाम करता हूं। मैं पवित्र शंख नदी का भी सम्मान करता हूं - सभी पवित्र स्थलों पर अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए मैं सीताकुण्ड (सीता घाट) पहुंचता हूं जहां मैं नारी गुणों की आदर्श देवी सीता और उनके प्रभु रघुनाथ (राम) की पूजा अर्चना करता हूं।"

साफ तौर पर यह लोकगीत अपने गाए जाने वाले क्षेत्र की धार्मिक संस्कृति का विस्तृत प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करता है जिसमें पास-पड़ोस के पीरों व नदियों से लेकर दूरस्थ हिमालय और यहां तक कि भारतीय दर्शन का ‘परब्रह्म' भी शामिल है। सबसे बढ़कर बात तो ये है कि ऐसी वंदना या आह्वान यह दिखाती है कि कितनी आसानी से इस्लामी दैवी शक्तियां एक परिवर्तनशील और प्रवाहशील धार्मिक सोच में शामिल हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि राय मंगला कविता के संदर्भ में भी हुआ था, इसमें कवि ने विभिन्न दैवी शक्तियों को एक दूसरे के पर्याय भी नहीं माना है बल्कि उनका अलग अस्तित्व बनाए रखा है।

इस कविता में स्थानीय और बहिर्जनित दोनों तरह के धार्मिक विचारों का समावेश है। एक तरफ तो इसमें दैवी शक्ति के नारी स्वरूप के बंगाली महत्व की तीक्ष्णता दिखती है जैसे मां ईसामति, धरती मां, सीता और राधा। यहां यह महत्वपूर्ण है कि नारी स्वरूप की महत्ता को इस्लामी इतिहास के नारी पात्रों जैसे पैगम्बर की मां अमीना और बेटी फातिमा, की ओर भी बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ यह कविता यह भी दिखाती है। कि ऐसे विषय जो इस डेल्टा प्रदेश के लिए पूरी तरह से बाहरी थे वो भी यहां की धार्मिक सोच में घुसपैठ कर गए थे। प्रकाश की महत्ता, प्रकाश और पैगंबर मुहम्मद में संबंध और ईश्वर की खुद को देखने की इच्छा के कारण दुनिया का सृजन - ये सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि इस्लामी विचारों को फैलाने वाले लोग मुख्य रूप से सूफीवाद से प्रभावित थे। इस बात की पुष्टि, जैसा कि पिछले अंक में हमने देखा था, मुगल शासन के दस्तावेजों से भी होती है।

अगर हम इन लोकगीतों द्वारा पूर्वी बंगाल में नई मस्जिदों व मदरसों की स्थापना के बारे में दी गई जानकारियों को मुगल दस्तावेजों द्वारा प्राप्त जानकारियों से तुलना करें तो काफी ज्ञानवर्द्धक होगा। जहां सरकारी सनद इन संस्थाओं की स्थापना को मुगल नौकरशाही तंत्र के नजरिए से बताती है वहीं बंगाली लोकगीतों की परंपरा इस प्रक्रिया को ग्रामीण आश्रितों के नज़रिए से पेश करती है। आइए मैमनसिंह जिले में प्रचलित 16वीं सदी का एक लोकगीत ‘कंका और लीला' सुनते हैं।

इस समय एक मुसलमान पीर गांव में आया। गांव के बाहर उसने एक मस्जिद बनवाई और दिन भर एक अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ्य रहता। उसने आसपास की अमह को इतने ध्यान से साफ किया था कि वहां एक घास का टुकड़ा भी नहीं बचा था। बहुत जल्दी उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई और हर व्यक्ति उनकी जादुई शक्तियों के बारे में बातें करने लगा। अगर कोई बीमार उनके पास आता तो वे धूल से उसे तुरंत ही ठीक कर देते। वे किसी भी आदमी के मुंह खोलने से पहले ही उसके मन की बातें जान जाते थे। वे अपने हाथ में थोड़ी-सी धूल लेकर उसे चीनी की गोलियों में बदल देते थे जिसे देखकर उनके आसपास के बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते थे। उन्हें उनसे प्राप्त ऐसे उपहार बहुत अच्छे लगते। सैकड़ों नर-नारी प्रतिदिन उनके पास आते थे और अपने साथ बड़ी मात्रा में चावल, फल, स्वादिष्ट भोजन, बकरी, मुर्गी आदि चढ़ावे के रूप में लाते थे। इन सारे चढ़ावों को पीर साहब छूते तक नहीं थे और सभी चीज़ों को गरीबों में बांट देते थे।"

हालांकि कोई भी मुगलकालीन सनद इस व्यक्ति या उसकी बनाई मस्जिद का जिक्र नहीं करता है मगर ऐसा हो सकता है कि ये भी उन बहुत सारे पीरों या मस्जिदों के व्यवस्थापकों में से एक हो जिन्हें सरकार ने जंगल साफ कर खेत तैयार करके खेतिहरों की बस्ती बसाने या मस्जिद बनवाने के कारण कर मुक्त अनुदान दिया हो। जो भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त लोकगीत के पीर अपने करिश्माई व्यक्तित्व और तंत्र-मंत्र से जुड़े होने के कारण आध्यात्मिक रूप से सशक्त समझे जाते रहे होंगे और संभव है कि ग्रामवासियों ने उन्हें आम जनता और मस्जिद से जुड़ी ईश्वरीय शक्ति के बीच मध्यस्थ का दर्जा दे दिया हो।

यह ध्यान देने की बात है कि 19वीं सदी की प्रथम जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की अधिकांश जनता मुसलमान थी। अतः यह व्याख्या उचित लगती है कि इस तरह के धार्मिक लोगों के मध्यस्थ बनने के कारण स्थानीय लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हुए होंगे। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? हम यह तो नहीं सोच सकते कि इस्लाम और गैर-इस्लामी धर्मों के बीच की दूरी 16वीं सदी के मैमन सिंह में उतनी ही थी जितनी कि 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में है।

असल में यह सोच कि इस्लाम एक बंद समाज है जो एक निश्चित और दृढ़ दीवारों से घिरा है 19वीं और 20वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलनों की उपज है। जबकि पूर्व मध्यकाल के ग्रामीण बंगाली समाज में इस्लाम और गैर-इस्लामी धर्मों को विभाजित करने वाली रेखा काफी बारीक और अस्थिर थी या शायद थी ही नहीं।

ऊपर वर्णित मैमनसिंह के लोकगीत की तरह अन्य लोक साहित्य भी, जो 17वीं सदी से आज तक चले आ रहे हैं, उन लोगों के बीच से उभरे हैं जो अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से जूझने के लिए किसी भी किस्म के मानवीय या अतिमानवीय माध्यम को स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से तैयार होते थे।

धार्मिक विचारधारा के प्रति इसी व्यावहारिक रुख को जो बंगाल में धार्मिक परिवर्तन के इस दौर की विशिष्टता थी, मैं सम्मिलन या समावेश कह रहा हूं।

कुल मिलाकर जिन लोगों की बात यहां हो रही है उनकी विश्व दृष्टि ऐसी नहीं थी कि जिसमें किसी एक तत्व को शामिल करने का मतलब था किसी दूसरे तत्व का निष्कासन। जब बंगाली समुदायों ने उन नई तकनीकों और विश्वासों को जिन्हें हम इस्लामी कहते हैं अपनी ग्रामीण व्यवस्था में समावेश करना शुरू किया तो उन्हें यह नहीं मालूम था कि ये नए विश्वास व्यवस्था में मौजूद पुराने विश्वासों को चुनौती देंगे या बिल्कुल ही निष्कासित कर देंगे। 16वीं सदी में मैमनसिंह के ग्रामीण क्षेत्र में आए इस संत के बारे में वहां के लोगों ने यही समझा कि वो उनके लिए दैवी शक्तियों तक पहुंचने के लिए एक ऐसा नया तरीका लेकर आए हैं जो अभी तक उन्हें नहीं मालूम था। हर व्यक्ति उनकी तांत्रिक शक्ति, बीमारों को ठीक करने की शक्ति या दूसरों के मन की बात जान लेने की शक्ति के बारे में बात कर रहा था। लेकिन उनके आने के लिए यह जरूरी नहीं था कि पहले से स्थापित मतों जैसे चंडी, मनसा, भगवान कृष्ण या बाघ देवता के प्रति विश्वास को छोड़ना या अस्वीकार करना होगा। न ही ये संत लोग ऐसी कोई घोषणा करते हुए गांवों में आए कि नया जमाना आ गया है या एक नए युग की शुरुआत हो रही है।

पूरानी कठिनाइयों से निपटने के लिए नए तरीकों को स्वीकार करने की यही प्रवृत्ति जो कि अपने आप में धर्म परिवर्तन नहीं थी लेकिन जिसे बाद की पीढ़ी धर्म-परिवर्तन कह सकती थी, धर्म परिवर्तन की राह पर पहला कदम था।

ऐक्यारोप (आइडेन्टिफिकेशन)

यह प्रक्रिया समावेश से फर्क है। जहां समावेश की प्रक्रिया में लोगों की धार्मिक सोच में स्थानीय देवी देवताओं के साथ-साथ अल्लाह, पैगंबर, पीर आदि के लिए जगह बनाई गई, ‘ऐक्यारोप' में दो अलग परंपराओं की दैवी शक्तियों को एक-दूसरे के पर्याय बनाया गया।

इस प्रक्रिया का एक शानदार उदाहरण गुजरात के समुद्र तटीय नगर वेरावल में प्राप्त 13वीं सदी के एक द्विभाषीय अभिलेख (संस्कृत और अरबी) में देखा जा सकता है। सन् 1264 का यह अभिलेख बताता है। कि होरमुज़ शहर के एक ईरानी व्यापारी नूर-अल-दीन फिरोज ने वहां एक मस्जिद बनवाई थी। इस अभिलेख के अरबी मज़मून के अनुसार इस मस्जिद में अल्लाह की उपासना होती थी और नूर-अल-दीन “समुद्री लोगों का राजा, व्यापारियों के राजाओं का राजा तथा मुसलमानों व इस्लाम का सूर्य" था। जबकि इसी अभिलेख का संस्कृत अंश सर्वोच्च देवता को विश्वनाथ, शून्यरूप और विश्वरूप बताता है। इसके अतिरिक्त यह अभिलेख हमें यह भी बताता है कि उस मस्जिद का निर्माण “रसूल मुहम्मद, जो विश्वनाथ के उपासक, नाविकों के बोधक हैं, के 662 वें साल में हुआ था। इस तरह इसका संस्कृत पाठांतर मस्जिद में उपासित देवता को विश्वनाथ का पर्याय तथा इस्लाम के पैगंबर को ‘बोधक' मानता है। इसी प्रकार यह मस्जिद के निर्माता नूर-अल-दीन फिरोज को प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुरूप 'धर्म बांधव' या धर्म के समर्थक का दर्जा देता है।

इस प्रकार जहां इसका अरबी मज़मून इसके मुसलमान संरक्षक के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है वहीं इसका संस्कृत पाठांतर पास-पड़ोस की हिन्दू जनता के विचारों को दिखाता है जो बड़ी आसानी से इस्लाम के देवता को अपने विश्वनाथ का पर्याय, इस्लाम के पैगंबर को हिन्दू ‘बोधक के रूप में तथा उस मस्जिद के संरक्षक को ‘धर्म का समर्थक' मानने लगते हैं। संक्षेप में कहें तो वहां की गुजराती जनता उक्त इमारत को, जिसे उसके संरक्षक ने अल्लाह के नाम पर बनाया, अपने विश्वनाथ को समर्पित मानते थे।

16वीं शताब्दी के बाद के बंगाली साहित्य में भी हम इसी किस्म का ‘ऐक्यारोप' पाते हैं। 18वीं सदी के कवि (शायर) हाजी मुहम्मद अरबी, अल्लाह को ‘गोसांई' का पर्याय मानते हैं, सैयद मुर्तजा पैगंबर की बेटी फातिमा को ‘जगत जननी' कहते हैं और सैयद सुल्तान, देवता इब्राहिम और मूसा के ईश्वर को 'प्रभु' या ज्यादातर ‘निरंजन' बुलाते हैं। बाद में 18वीं सदी के शायर (कवि) अली राजा, अल्लाह को ‘निरंजन', 'ईश्वर', ‘जगत-ईश्वर’ और ‘कर्तार' कह कर बुलाते हैं। इस तरह एक ओर जब कृषि विस्तारक पूर्व के जंगली सीमांत क्षेत्र में इस्लाम के रीति-रिवाज़ों की संस्थागत नींव रख रहे थे उसी वक्त बंगाल के कवि इस्लाम के सामान्य ज्ञान तथा दिव्यजनों को स्थानीय देवताओं के पर्याय घोषित कर उन रीति-रिवाजों के मतलब को सुदृढ़ कर रहे थे।

ये कवि फारसी या इस्लामी रूमानी साहित्य का बंगला भाषा में अनुवाद करने के साथ-साथ फारसी या इस्लामी सभ्यता (अर्थात वहां का सौंदर्य बोध, साहित्यिक संवेदनाएं, दैवी संकल्पनाएं तथा दैवी शक्तियों) को बंगाली सांस्कृतिक जगत में रूपांतरित करने का प्रयास भी कर रहे थे। इस तरह नील नदी की पहचान गंगा से की गई और बाईबल के समय के मित्र की कहानियां बाघ और हाथी से भरे घने जंगलों की बात करने लगीं। ऐसी कहानियों के ग्रामीण क्षेत्र केले और आम के पेड़ों तथा मोरों और तोतों से भरे होते थे। इनमें वहां के लोग मछली, चावल-दाल, घी और मीठा दही खाते थे और पान चबाते थे। वहां की औरतें चंदन के लेप से अपने आपको सजाती थीं व रेशम की साड़ी और कांच की चूड़ियां पहनती थीं। इन कहानियों से हर जगह धान के पौधों की ताज़ी खुशबू आती है।

साहित्यिक प्रसारण के लिए कवियों ने यह तरीका क्यों अपनाया इसका कारण ढूंढना मुश्किल नहीं है। पूर्वी डेल्टा के बढ़ते सीमांत प्रदेश के ये ग्रामीण निवासी हिन्दू महाकाव्यों से थोड़ा बहुत परिचित थे। 16वीं सदी के एक कवि ने लिखा है कि “मुसलमान और हिन्दू दोनों ही”, प्राचीन भारत का महान महाकाव्य महाभारत पढ़ते थे। उसी समय के एक और कवि ने लिखा है कि रामायण में राम और सीता के वियोग की कथा सुनकर मुसलमानों की आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसे वैष्णव साहित्य के अलावा इस वक्त के लोगों को ‘मंगल काव्य साहित्य जो स्थानीय बंगाली देवियों जैसे चंडी, मनसा आदि के शूरतापूर्ण कार्यों से भरे हैं, बहुतायत में प्राप्त थे। तो ये ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि इस्लामी परंपरा की रूमानी कहानियों ने समृद्ध स्थानीय धार्मिक परंपरा से काफी कुछ उधार लिया होगा। उदाहरण के लिए यूसुफ और जुलेखा की मशहूर ईरानी कहानी का 18वीं सदी में किया गया बंगला रूपांतर ऐसे अलंकारों का प्रयोग करता है जो बंगाली वैष्णव भक्ति आंदोलन के केन्द्र राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम की याद दिलाता है। कहानी में बाईबल युग के यूसुफ का वर्णन कुछ इस प्रकार है:

तुम्हारा चेहरा पूर्णमासी के चांद की तरह चमकीला है और तुम्हारी आंखें इतनी काली हैं जैसे चांद के चारों ओर मधुमक्खियां मंडरा रहीं हों। तुम्हारी भवें कामदेव के धनुष के समान हैं और तुम्हारे कान नदी किनारे खिले कमल के समान। तुम्हारी कमर शिकारी बाघिन की कमर जितनी पतली हैं। तुम्हारे कदम किसी चिड़िया के कदम जितने हल्के हैं कि जिसे अगर कोई साधु भी देख ले तो सारी दुनिया भूल जाए। तुम्हारा बदन किसी सुनिर्मित मोतियों की माला की तरह त्रुटिहीन है। इस कारण यह दासी अपने आपको नियंत्रित कर पाने में असमर्थ है और तुम्हारे आलिंगन में आने को बेताब है।"

इसी प्रकार 16वीं सदी के उत्तरार्द्ध में चटगांव क्षेत्र के महाकाव्य लेखक सूफी सैयद सुल्तान, हवा का वर्णन करने में बंगाली सौंदर्य के किसी भी प्रतीक को नहीं भूलते हैं। वो चंदन का पाउडर लगाती है और अपने बालों को जूड़े में बांधकर उसे फूलों और मोतियों से सुसज्जित करती हैं। वो आंखों में काजल लगाती है और मोतियों की एक माला उसके गले में पड़ी रहती है। आदम उसके माथे पर लगी सिंदूर की बिंदी को देखकर अचम्भित रह जाता है क्योंकि वह उसे आसमान में सूर्य की याद दिलाता है।"

बंगाली मुसलमान साहित्यकार इस्लामी बिंबों को इस तरीके से प्रस्तुत करते थे कि वहां की हिन्दू या बंगाली लोक संस्कृति से ओत-प्रोत मुस्लिम जनसामान्य को अपनापन लगे। मगर ऐसा करने में उन्हें कुछ व्यथा होती थी। वो ये जानते थे कि इस्लामी विचारों के प्रसारण के लिए अरबी ही उचित माध्यम है मगर वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे जिससे उनके बंगाली श्रोतागण बिल्कुल ही अनजान हों। इस दुविधा की ओर संकेत करते हुए 17वीं सदी के एक कवि अब्द-अल-नबी ने लिखा है “मैं हृदय से डरा हुआ हूं कि कहीं इस्लामी धर्मग्रंथों को बंगाली में लिखने से अल्लाह मुझसे नाराज़ न हो जाएं। लेकिन मैंने अपने डर को दरकिनार करके यह निर्णय लिया कि मैं आम जनता की भलाई के लिए लिखूगा।"

इस किस्म के उद्गार जो बंगाली संस्कृति और इस्लाम के 'विदेशीपन' के तनाव को प्रदर्शित करते हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों के होते थे जो ग्रामीण अनुभवों से अछूते थे। जैसे - बंगाल के मुस्लिम विद्वान, यूरोपीय यात्री और आधुनिक शोधकर्ता?

लेकिन ग्रामीण जनता इस किस्म के तनावों से बिल्कुल ही अनजान थी। उनके लिए तो बहिर्जनित या स्थानीय सोच की पहचान एक लंबे समय के सांस्कृतिक संबंध का परिणाम थी जिसके दौरान अल्लाह और उनसे जुड़ी अन्य दैवी शक्तियां धीरे-धीरे स्थानीय सोच में समा गई थीं। नृशास्त्री जैक गुडी ने जो बातें आधुनिक पश्चिमी अफ्रीका के लिए लिखी हैं वे आधुनिक पूर्वी बंगाल के लिए बिल्कुल सही जान पड़ती हैं। वह कहता है, “मैं पश्चिमी अफ्रीका के किसी भी ऐसे समाज को नहीं जानता जो अपने उच्च देवता को मुसलमानों के अल्लाह या ईसाइयों के जेहोवा का पर्याय नहीं मानते हों। यह प्रक्रिया धर्म परिवर्तन की बात नहीं है बल्कि ‘ऐक्यारोप' की बात है। मगर फिर भी यह, बदलाव के लिए रास्ता तैयार करता है। इसका एक शानदार नमूना है यूनान में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार। ईसा की पहली शताब्दी में एथेन्स की कौंसिल को संबोधित करते हुए अपोस्तल पॉल कहते हैं:

एथेन्स के लोगों, मैंने खुद ये देखा है कि धर्म के मामले में आप लोग कितने ईमानदार हैं क्योंकि जब मैं आपके पवित्र स्मारकों की सैर कर रहा था तो मैंने एक वेदी देखी जिस पर यह खुदा था ‘एक अज्ञात देवता के लिए', तो जिस देवता की प्रशंसा करने मैं यहां खड़ा हुआ हूं वह कोई और नहीं, वही देवता है जिनकी आप हमेशा से उपासना करते आए हैं।”

इस तरह एथेन्स के देवालयों को सीधे तौर पर त्याग देने की मांग करने की जगह पॉल ने न केवल यूनानियों की धार्मिक ईमानदारी की प्रशंसा की बल्कि ईसाई देवता को एक स्थानीय देवता के समदृश्य खड़ा किया जिससे पुराने से नए की तरफ का संक्रमण (ट्रांज़िशन) वहां के लोगों को आसानी से स्वीकार्य हो।

“ऐक्यारोप' का एक उदाहरण हमें मध्यकालीन बंगाल के मशहूर संत सत्य पीर संप्रदाय के इतिहास में भी मिलता है। इस संप्रदाय से जुड़ी करीब सौ से ज्यादा पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें ज्यादातर 18वीं शताब्दी की हैं जबकि सबसे पुरानी 16वीं सदी की है। इस तरह इस संप्रदाय का उभरना पूर्वी बंगाल में छोटी-छोटी मस्जिदों और दरगाहों के साथ पनप रहे खेतिहर समुदायों के उद्भव से मेल खाता है। सत्य पीर के सम्मान में लिखा गया शुरुआती साहित्य वहां के जनसमूहों को सांप्रदायिक भावनाओं से मुक्त एक ऐसे समाज के रूप में चित्रित करता है जो मध्यकालीन बंगाल के उस दौर के धार्मिक वातावरण में प्रचलित किसी भी नए विचार या रिवाज़ को अपनाने को तैयार था। सन् 1644 में लिखित कवि शंकराचार्य द्वारा इस संप्रदाय को समर्पित एक लेख में सत्य पीर को एक मुसलमान और सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह की एक बेटी का बेटा मानता है। कृष्णहरी दास द्वारा संकलित एक दूसरा विवरण जो अल्लाह की वंदना और पैगंबर की कहानियों के साथ शुरू होता है, मगर सत्य पीर को देवी चांदबीबी से उत्पन्न बताता है जो इस दुनिया में मानव जाति को कलियुग की त्रासदियों से बचाने आया था। कुछ दूसरे विवरण सत्य पीर को भगवान विष्णु के सत्य नारायण रूप बताते हैं।

कुछ विद्वान सत्य पीर सम्प्रदाय और दूसरे बंगाली लोक धर्मों को इस्लाम और हिन्दू धर्म का समन्वय मानते हैं। मगर ऐसी सोच 19वीं और 20वीं शताब्दी के औपनिवेशिक काल में प्रचलित धर्म की धारणाओं को मध्यकाल पर थोपता है। इस सोच के अनुसार अनादि काल से बंगाल हिन्दू और इस्लाम धर्मों के मानने वाले दो अलग-अलग और अपने आप में परिपूर्ण समुदायों में बंटा था। औपनिवेशिक बंगाली समाज के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने इस सोच को और प्रबल बनाया। इस समय मुसलमानों ने सत्य पीर की आराधना करनी छोड़ दी और सत्य नारायण पूरी तरह से हिन्दुओं के देवता के रूप में स्थापित हो गए। हालांकि वास्तव में इस किस्म के ध्रुवीकृत धार्मिक समुदायों की उत्पत्ति एक ऐसी अवस्था से हुई जब जनसामान्य स्तर पर संप्रदायों की धार्मिक पहचान बहुत कम विकसित थी, और आधुनिक युग की तुलना में धार्मिक व्यवस्था भी ज्यादा खुली थी।

मध्यकालीन बंगाली समाज को उसी के संदर्भ में समझने के लिए हमें आधुनिक पर्यवेक्षकों और तत्कालीन मुस्लिम उच्च वर्ग के सदस्यों आदि के मानदंडों को छोड़ना होगा क्योंकि ये इस्लाम के आदर्श रूप को लेकर चलते हैं। हिन्दू और मुस्लिम दो अलग-अलग और अपने आप में पूर्ण सामाजिक समूह जो अपनी स्वाभाविक सांप्रदायिक सीमा से बाहर जाकर एक-दूसरे के रीति-रिवाजों को मानते थे, ऐसा चित्रण करना उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें एक अविभक्त ग्रामीण समाज के रूप में देखें जो अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों से जूझने के दौरान, दैवी शक्तियों को खुश करने के लिए उपलब्ध तमाम नामी उपायों (जैसे कहीं किसी संत की पूजा करना या किसी नदी को पवित्र मानना) में से किसी को भी अपना लेते थे। डुसान जवाविटेल पूर्वाधुनिक मैमनसिंह के लोकगीतों के बारे में कहते हैं कि “वे हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति की उपज नहीं हैं बल्कि एक संयुक्त बंगाली जनसंस्कृति की उपज हैं। शायद यह बात मध्यकालीन बंगाली लोक धर्म के लिए भी सटीक है।

विस्थापन

इस्लामीकरण की प्रक्रिया का तीसरा आयाम है स्थानीय धार्मिक सोच से बंगाली दैवी शक्तियों का विस्थापन और उनकी जगह इस्लामी दैवी शक्तियों का प्रतिस्थापन। ये 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में साफतौर पर देखा गया जब फराईज़ी और तरीका -ए-मुहम्मदिया जैसे इस्लामी धर्म सुधार आंदोलनों ने पूरे बंगाली ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन आंदोलनों का उद्देश्य बंगाली इस्लाम से सभी प्रकार के स्थानीय विश्वासों और रिवाज़ों को हटा कर केवल अल्लाह और पैगंबर मुहम्मद के प्रति श्रद्धा बनाना था।

19वीं सदी के धर्म सुधार आंदोलनों में सबसे प्रभावी फरीदी आंदोलन था जिसकी शुरुआत हाजी शरीयत अल्लाह (मृत्यु 1840) ने की थी। हाजी शरीयत अल्लाह बहुत ही साधारण परिवार के थे और उन्होंने 1799 में 18 वर्ष की उम्र में मक्का की यात्रा की थी। मक्का में ही उन्होंने 19 वर्षों तक इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उस वक्त समूचा अरब वहाबी धर्म-सुधार आंदोलन की चपेट में था। सन् 1818 में जब हाजी शरीयत अल्लाह वापस बंगाल आए तो उन्हें वहां के रस्मो-रिवाज जो अरब जाने से पहले काफी स्वाभाविक लगते थे, वहाबी अरब में प्रचलित रिवाजों के मुकाबले काफी बेतुके और भौंडे लगे। 1818 से लेकर 1840 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपने बंगाली धर्म बंधुओं को सुधारने का अथक प्रयास किया। समय के साथ वे किंवदंतियों में शामिल हो गए और बंगाल में इस्लाम के रक्षक समझे जाने के कारण उन्हें अति-ऐतिहासिक व्यक्तित्व का दर्जा दे दिया गया। 1903 से 1906 के आस-पास एक स्थानीय भाट ने उनके कार्यों को कुछ इस तरह पद्य रूप दिया था।

"कहां थे तुम

जब हाजी शरीयत अल्लाह

यहां (बंगाल) आए?

किसने हटाया रिवाज फातिहा का,

दरगाहों की अराधना का

और ठीक किया बेईमान मुल्लाओं को?

जब उन्होंने रखे बंगाल में

अपने कदम

सभी शिर्क(बहुईश्यवरवाद)

और बीदतों (पापपूर्ण नवीनताएं)

को कुचल दिया गया

सभी बीदतों को

तब हटा दिया गया

और इस्लाम का सूर्य

ऊंचे आसमान में उठा।"

1894 में जेम्स वाईज ने इस धर्म सुधार आंदोलन के बारे में लिखा, साधारण और गंवार किसानों का आंदोलन है जो पिछले कुछ वर्षों से अपने धर्म को दूषित करने वाले हिन्दू तत्वों को छोड़ रहे थे। लेकिन जैसा कि ऊपर की कविता से पता चलता है। हाजी शरीयत अल्लाह के आंदोलन में हिन्दू तत्वों के अलावा और भी बहुत-सी चीजें जुड़ी हुई थीं। फातिहा बंद करवाने, दरगाहों की आराधना रुकवाने और बेईमान मुल्लाओं के प्रभाव को रोकने के संदर्भ में हाजी की कोशिशें उन्हीं साधनों व संस्थाओं को हटाने के प्रयास की ओर इंगित करती हैं, मूलतः जिनके कारण इस्लाम इस डेल्टा प्रदेश में जन्म ले पाया था।

एक और सुधारक - करामत अली के प्रभाव से नोआखली के माझी, मीर बदर और पंचपीर के नाम प्रार्थनाएं त्यागकर केवल अल्लाह को प्रार्थनाएं संबोधित करने लगे। लोगों के नामों में भी इस आंदोलन का प्रभाव देखा जा सकता है। बंगालियों के लिए उनके मुसलमान होने की पहचान अभी तक महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अरबी उपनाम रखना शुरू कर दिया था जो कि उनके अंदर इस्लामी आदर्शी के गहराने का संकेत था। उदाहरण के लिए 1911 में प्रकाशित नोआखाली का डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर यह बताता है कि “आज भी चंद, पाल और दत्त उपनाम वाले मुसलमान इस जिले में रहते हैं। लेकिन 1956 तक आते-आते यह देखा गया कि “सुधारक मुल्लों के प्रभाव के कारण इस जिले के मुसलमानों में इस किस्म के उपनाम रखने की प्रथा खत्म हो गई और उनकी जगह अरबी उपनाम आ गए।

इस तरह इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के बंगाली मुसलमान उस वक्त अरब में प्रचलित विश्वासों व रिवाज़ों से न केवल परिचित थे बल्कि उन्होंने अपने मुसलमान होने की पहचान बनाने के लिए उन्हें अपनाने की भी कोशिश की। इस किस्म की जागरुकता के कारक सर्वविदित हैं जैसे: भारत के ईसाई मिशनरियों द्वारा इस्लाम पर प्रहार, छपाई की तकनीक के कारण धर्म-सुधार के साहित्य का ज्यादा फैलाव, उपनिवेशी शासन के परिप्रेक्ष्य में मुसलमान और गैर मुसलमानों में राजनैतिक स्पर्धा और भाप चलित जहाज़ जिन्होंने हज की यात्रा को काफी आसान बना दिया। जैसा कि नृशास्त्री एच. एच. रिस्ले सन् 1891 में लिखते हैं “कुक कंपनी के स्टीमरों के कारण दूरवर्ती मक्का भी अब श्रद्धालुओं की पहुंच में आ गया था, और मुसलमान सुधारकों और हज से लौटे यात्रियों के कारण पूर्वी बंगाल के मुसलमानों में रूढ़िवादिता का पुनरुत्थान होने लगा।''

सीमांत संदर्भो में इस्लाम

स्थानीय धार्मिक विचारों को शुद्ध करने के लिए चलाए गए ऐसे आंदोलनों को अगर हम 1 9वीं या 20वीं सदी की एक घटना या आधुनिकतावाद का असर या उसका जवाब मानेंगे तो ये गलत होगा। अरब में इस्लाम के उदय और मध्यकालीन बंगाल में इसके फैलाव दोनों ही वक्त हम एक आंदोलन या एक ऐसी क्रियाशीलता पाते हैं जो 19वीं और 20वीं सदी के समतुल्य है। प्राचीन अरब, मध्यकालीन बंगाल और आधुनिक बंगाल इन तीनों ही उदाहरणों में हम देखते हैं कि साधारण दैवी शक्तियां, एक बड़े देवता की या तो प्रभुसत्ता में समाहित हो जाती हैं या अधीन हो जाती हैं।

अरब में इस्लाम के उदय ने बंगाल और बाकी मुस्लिम जगत में ऐसे आंदोलनों के लिए एक मॉडल स्थापित किया। दूसरी से सातवीं सदी तक के स्रोत ये बताते हैं कि किस प्रकार यहूदी रिवाज़ों और ईश्वरीय ज्ञान संबंधी विचारों के कारण एकेश्वरवाद का क्रमिक विकास हो रहा था जिसने पैगंबर मुहम्मद (मृ. 632 ) के समय तक आते-आते इस प्रक्रिया ने अपने अंदर अरब प्रायद्वीप के सारे मूर्तिपूजक कबीलों को शामिल कर लिया था।

ईसा की दूसरी शताब्दी का एक अभिलेख अल्लाह को उत्तर-पश्चिमी अरब के एक कबीले का संरक्षक देवता बताता है। पैगंबर मुहम्मद से दो शताब्दी पूर्व यानी पांचवी शताब्दी का एक यूनानी स्रोत हमें यह बताता है कि उत्तरी अरब के कुछ कबीले एक ऐसे धर्म का पालन करते हैं जो हालांकि अपने मूर्तिपूजक पड़ोसियों के प्रभाव के कारण थोड़ा विकृत है मगर काफी कुछ हज़रत मूसा के समय के यहूदी धर्म से मिलता-जुलता है। वे यहूदियों की तरह सुन्नत की प्रथा का पालन करते थे, सुअर का मांस नहीं खाते थे और “और भी बहुत सारे रीतिरिवाजों का पालन करते थे।'' यह स्रोत हमें आगे बताता है कि ये अरब यहूदियों के संपर्क में आए थे जिससे उन्हें यह पता चला कि वे हैगर और इस्माइल के माध्यम से इब्राहिम के वंशज हैं। सन् 660 ई. के अरमेनिया के एक इतिहास ग्रंथ से पैगंबर मुहम्मद की सबसे पुरानी जीवनी का पता चलता है जो यह बताती है कि अरब के ये पैगंबर एक व्यापारी थे जिन्होंने अपने लोगों में इब्राहिम के धर्म को फिर से स्थापित किया और इब्राहिम के वंशज होने के नाते खुदा ने जो जमीन उन्हें दी थी उसे हासिल करने अपने लोगों को फिलिस्तीन लेकर गए थे।

इस तरह दूसरी से सातवीं शताब्दी के बीच अल्लाह, जो दूसरी शताब्दी में एक अरब कबीले के संरक्षक देवता थे, हज़रत मुहम्मद के समय तक समूचे अरब जगत के साथ-साथ इब्राहीम के भी खुदा हो गए।

कुरान में भी इस किस्म के क्रमिक विकास की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। मुहम्मद हजरत से पहले भी, पश्चिमी अरब के कबीले साधारण या कबीलाई देवी-देवताओं की जगह अल्लाह को ज्यादा महत्व दे रहे थे। जिस वक्त मुहम्मद हज़रत ने अपने धर्म का प्रचार शुरू किया उस वक्त तक अल्लाह को ‘काबा का स्वामी' माना जाने लगा था और इस तरह वो उन सभी काफिर देवताओं, जिनकी मूर्ति मक्का के उस पवित्र स्थान में लगी थी, में से मुख्य देवता भी बन चुके थे। कुरान की कुछ आयतों से इन छोटे देवताओं और फरिश्तों के अस्तित्व की पुष्टि होती है मगर इसमें अल्लाह और मनुष्य के बीच उनकी मध्यस्थ की भूमिका को नकारा गया है। मगर कुछ दूसरी आयतों में अल्लाह के अलावा सभी अरब देवताओं को विशेष रूप से यह कहकर खारिज कर दिया गया है कि "ये वो देवता हैं जिन्हें तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने सुझाए (पूजे) थे मगर अल्लाह ने इन्हें नहीं स्वीकारा''। ये दूसरी आयत एकेश्वरवाद के सिद्धांत की विजय को दिखाती है जो विकास की प्रक्रिया का वह अंतिम बिंदु है जहां अल्लाह के अलावा बाकी सभी देवताओं को न केवल प्रभावहीन कहकर खारिज कर दिया जाता है बल्कि उनके अस्तित्व से भी साफ तौर पर इंकार कर दिया जाता है।

इसी किस्म के धार्मिक सुव्यवस्थितकरण की पुनरावृत्ति आधुनिक बंगाल में की गई जो विशेष रूप से सैयद सुल्तान के महत्वाकांक्षी साहित्यिक प्रयास ‘नबी-बंश' में देखा जा सकता है। 16वीं शताब्दी के आखिर के वर्षों में जब दक्षिण पूर्वी डेल्टा क्षेत्र के जंगली इलाकों के लोगों की कुरान और खेती के संपर्क में आने की शुरुआत ही हुई थी तब इस सूफी कवि की चटगांव क्षेत्र में अच्छी धाक थी। बंगाली मुसलमानों द्वारा राष्ट्रीय धार्मिक महाकाव्य माना जाने वाला नबी-बंश केवल आकार में ही महाकाव्य नहीं था। इसका एक मुख्य उद्देश्य हिन्दुओं के मुख्य देवतागणों, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण को अल्लाह के पैगंबर बताना था जो क्रमिक रूप से इस दुनिया में आए थे और जिनके बाद क्रमशः आदम, नोआ, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मुहम्मद एक क्रम में आए।

इस संबंध में सैयद सुल्तान के इस पूरे उद्यम की तुलना हम 8वीं सदी के मध्य के अरब लेखक इब्न इशाक से कर सकते हैं। इब्न इशाक ने पैगंबर मुहम्मद की पहली ‘इस्लामी' जीवनी लिखी है। दोनों लेखकों ने एक ऐसा विश्व इतिहास लिखना चाहा था जो मानव की उत्पत्ति से शुरू होकर पैगंबर मुहम्मद की जिंदगी का वर्णन करे। इस काम में इन दोनों ने अपनी कृतियों को दो बड़े भागों में बांटाः इसका पहला भाग था मुहम्मद से पहले के सभी पैगंबरों का जीवन वृतांत और दूसरा भाग विशेष रूप से पैगंबर मुहम्मद को समर्पित था। इतिहासकार गॉर्डन न्यूबी लिखते हैं कि इन इशाक की किताब-उल-मुब्तदा में “सारी दुनिया के इतिहास को अपने में मिलाकर यह दिखाया है कि समय के प्रवाह को इस्लाम की ओर बढ़ना था जिसने यहूदियों और ईसाइयों के सभी पैगंबरों और संतों को अपने में समाविष्ट किया। अंत में इसी प्रवाह ने अबासिदों के साम्राज्य का निर्माण किया, जिसके अंदर मुसलमान ईसाई व यहूदी तीनों शामिल थे। इसके अतिरिक्त बाईबल और कुरान की टीका के रूप में 'किताब-उल-मुब्तदा' मुसलमानों के उस दावे को उभारता है कि इस्लाम यहूदी और ईसाई दोनों ही धर्मों का वारिस है।'' इसी तरह ‘नबी-बंश" बाइबल युग के नायकों के अलावा वैदिक, वैष्णव व शैव देवताओं पर विस्तृत रूप से टीका कर यह दावा करता है कि इस्लाम यहूदी व ईसाई धर्मों के साथ-साथ मुसलमानों के आने से पहले के बंगाल की धार्मिक परंपराओं का भी उत्तराधिकारी है।

किताब-उल-मुब्तदा और नबी-बंश की संरचनात्मक समानता उस समान ऐतिहासिक परिस्थितियों को उभारती है जिनमें इनका संकलन हुआ था। दोनों ही लेखक सीमांत परिस्थितियों में रहते थे जहां इस्लाम राजनैतिक रूप से प्रबल होते हुए भी नए और दूसरे पुराने संप्रदायों को मानने वालों के मुकाबले बहुत छोटा था। इसके अतिरिक्त इन दोनों ही मामलों में मुसलमानों की राजनैतिक व धार्मिक पहचान अभी पूरी तरह नहीं बन पाई थी। ऐसी सीमांत परिस्थितियों ने सांस्कृतिक रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जैसे इन इशाक और सैयद सुल्तान दोनों ने गैर-मुस्लिम समुदायों के मुकाबले अपने समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को बताना जरूरी समझा। दोनों ने उन पैगंबरों और संतों के ऐतिहासिक और वैचारिक कार्यों का उल्लेख करने की कोशिश की जो पैगंबर मुहम्मद से पहले हुए थे। ऐसी नीति से वे न केवल उनके अपने और बहुसंख्यक समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध बना पाए बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर अपनी श्रेष्ठता का दावा भी पेश कर पाए।

इब्न इशाक ने अपनी पुस्तक किताब-उल-मुब्तदा का अधिकांश हिस्सा सन् 760 के दशक में बगदाद में लिखा था। पश्चिमी अरब के इस्लामी हृदय क्षेत्र मक्का और मदीना से काफी दूर उत्तर में पुराने फारसी ससानी वंश की राजधानी के करीब बसा बगदाद सांस्कृतिक रूप से सीमांत क्षेत्र ही था जहां मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर परस्पर-क्रिया होती थी। उस वक्त ईरान और इराक की कुल 10 प्रतिशत जनसंख्या ही मुसलमान थी। बाकी ईसाई, यहूदी और पारसी थे। चूंकि ईसाई और यहूदी धर्मग्रंथों के बहुत से पात्र कुरान में भी शामिल हैं, तो कुरान को अच्छी तरह समझने के लिए उन समुदायों में प्रचलित ऐसे पात्रों से संबंधित लोक कथाओं का संकलन करने के लिए इन इशाक जैसे आरंभिक मुसलमान विद्वान काफी परिश्रम करते थे। इस्लाम के बाहर से प्राप्त ऐसी सामग्रियों को तब एक उभरते हुए समुदाय, इतिहास और पैगंबरवाद की संकल्पना में जोड़ा जाता था जो इस नए मुस्लिम समुदाय को पुराने समुदायों से उसकी विशिष्टता दिखाते हुए जोड़ता था।

आठवीं शताब्दी के आते-आते ज्यादातर सृजनशील लोग जो इस्लाम की सांस्कृतिक पहचान बनाने में प्रयासरत थे मक्का और मदीना के आसपास नहीं बल्कि उत्तर की ओर जा चुके थे जहां अरब के मुसलमानों को काफी पुरानी सभ्यताओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बगदाद लंबे समय तक सीमांत समाज नहीं बना रहा। इब्न इशाक बगदाद में एक ऐसे दौर में रह रहे थे जब अबासिद साम्राज्य सुस्थापित नहीं हुआ था और जब इस्लामी संस्कृति का निर्माण हो ही रहा था और धार्मिक अवधारणाएं प्रवाहशील थीं। उस वक्त तक इस्लामी कानून की विभिन्न विचारधाराओं की स्थापना भी नहीं हुई थी और न ही बगदाद एक सीमांत शहर से एक बड़े महानगर और निरंतर फैलते इस्लामी सभ्यता के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में ही उभर पाया था। परंतु जब इराक, सीरिया और ईरान के ज्यादातर लोग इस्लाम स्वीकार कर चुके थे तो लोगों की दिलचस्पी इस्लाम से पहले के इतिहास में कम होने लगी और इस्लाम से पहले के पैगंबरों का वर्णन करने वाली इब्न इशाक की पुस्तक अप्रसिद्ध और अप्रचलित हो गई।हालांकि सैयद सुल्तान की नबी बंश इब्न इशाक के आठ सौ वर्ष बाद आई लेकिन वो भी मुस्लिम समुदाय के सामाजिक धार्मिक चेतना के विकास की उसी अवस्था में आई जिसमें इन इशाक की पुस्तक आई थी। इसलिए इसमें भी हम इस्लाम को उसकी पूर्ववर्ती परंपराओं से जोड़ना और फिर उसे उनसे अलग दिखाने की प्रवृत्ति पाते हैं। सैयद सुल्तान ने न केवल आदम के देवता को संस्कृत के प्रभु और निरंजन के पर्याय माना बल्कि 'पैगंबर' या 'नबी' की इस्लामी धारणा को भी हिन्दू अवतार से जोड़ा।

हालांकि 'अवतार' और 'नबी' में समानता सर्वप्रथम सैयद सुल्तान ने नहीं की थी। इसका सर्वप्रथम उल्लेख सुल्तान महमूद गज़नी द्वारा लाहौर से सन् 1027 और 1028 में जारी सिक्कों में मिलता है जिसमें मुहम्मद को ‘अवतार' कहा गया था।

कवि ने अपने इन विचारों को अपने महाकाव्य के शुरू में ही रख दिया है। भारत के पौराणिक साहित्य की अवधारणाओं से प्रेरणा लेकर वह लिखते हैं कि जिस प्रकार दूध में मक्खन मिला हुआ है उसी प्रकार प्रभु इस दुनिया में समाए हैं और उन्होंने अपने आपको मुहम्मद के रूप में प्रकट किया जो उनके अवतार हैं।”

वे दैविक क्रियाओं की हिन्दू और सूफी धारणाओं को भी आपस में जोड़ते हैं। “वृंदावन में कृष्ण का अवतार प्रेम प्रकट करने के लिए हुआ था। ऐसे वैष्णवी विचारों को व्यक्त करने के बाद वे सूफी सोच को दिखाते हैं कि ‘निरंजन' दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर अतिप्रसन्न होते थे, और कि आसमान और फरिश्तों का निर्माण करने से पूर्व उन्होंने ‘नूर-ए-मुहम्मद का सृजन किया। सैयद सुल्तान चारों वेदों को भी अलग-अलग समय पर 'निरंजन' या 'कर्तार' द्वारा महान पुरुषों को दिया गया दैवी-संदेश मानते हैं। इसी तरह ब्राह्मणों का सृजन लोगों को 'निरंजन' के बारे में बताने और वेदों को समझाने के लिए किया गया था। इस तरह यह महाकाव्य तत्कालीन बंगाल में पहले से प्रचलित सामाजिक और धार्मिक विचारों को अस्वीकार करने की बजाए उनसे एक रिश्ता बनान की कोशिश करता है, कम-से-कम उस भाग से तो निश्चित रूप से जो ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं।

वास्तव में पुस्तक का नाम नबी बंश' अर्थात 'पैगंबर का परिवार' ही यह इंगित करता है कि लेखक की कोशिश मुहम्मद को बंगाल के देवताओं और यहूदी पैगंबरों के एक बड़े परिवार में स्थापित करना है। जिस प्रकार पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में परिवार के लोग मदद करते हैं। उसी प्रकार ‘नबी बंश' के इस्लामी पात्र समय-समय पर हिन्दुस्तानी दुविधाओं या समस्यात्मक परिणामों का समाधान करने अवतरित होते हैं। कवि ने लिखा है कि इंसानों की सृष्टि करने से पूर्व निरंजन ने फरिश्तों और शैतानों को शिक्षा देने के लिए एक नबी (पैगंबर) का सृजन किया क्योंकि वे (फरिश्ते व शैतान) अपने 'धर्म' से विमुख हो गए थे। और आदम का सृजन मशहूर महाकाव्य रामायण की समस्यात्मक परिणति के समाधान के एक उपाय के तौर पर धरती मां देवी क्षिति (और सीता की माता) की मिट्टी से किया गया। देवी क्षिति की शिकायतें सुनकर कि उनकी पुत्री (सीता) को बहुत अपमान सहना पड़ा और उन पर राम से बेवफाई करने का मिथ्या आरोप लगाया गया, निरंजन ने फरिश्तों से कहा, "मैं आदम के द्वारा क्षिति को खुश करूंगा; मैं क्षिति की माटी से आदम का सृजन करूंगा।''

लेकिन नबी-बंश को मुख्य रूप से एक हिन्दू महाकाव्य, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण इस्लामी पात्र और तकनीकी शब्द शामिल हैं, कहना गलत होगा। इसे विदेशी और स्थानीय देवताओं में संबंध स्थापित करने वाली ‘संहिता' भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कवि धर्म की मूलभूत बातों के लिए यहूदीइस्लामी विचारधारा की सहायता लेते हैं, हिन्दू दर्शन का नहीं। उदाहरण के लिए उनका मत कि ‘निरंजन' के द्वारा प्रत्येक नबी/अवतार को उनके समय के अनुसार धर्मग्रंथ दिए गए थे, एक ही देवता के कई अवतार वाली हिन्दू विचारधारा से अलग था। इस तरह यह यहूदी-इस्लामी दर्शन के पैगंबरों के केवल एक बार आगमन के सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त यह महाकाव्य हिन्दू दर्शन के विभिन्न युगों (सतयुग, कलियुग आदि) की संकल्पना को भी नहीं मानता। बल्कि सैयद सुल्तान के अनुसार जब किसी नबी/अवतार के काल में धर्म का विनाश होने लगता था तो भगवान फिर से धर्म में आस्था जगाने के लिए एक नए पैगंबर/अवतार को भेजता है। और इस सिलसिले का अंत सबसे उत्कृष्ट नबी/अवतार मुहम्मद के आने के साथ हुआ। कवि बताता है कि ईश्वर (कर्तार) ने मुहम्मद को उनके संदेशवाहक के रूप में आने की जानकारी चारों वेदों में भी दी है।

इस तरह यह महाकाव्य धार्मिक समय की एक रेखीय अवधारणा को प्रस्तुत करता है जो किसी भी तरह चाक्रिक तो नहीं है मगर ईश्वर के इंसानी मामलों में आखिरी पैगंबरीय हस्तक्षेप की बात करता है। इस तरह यह मानव के इतिहास में भगवान की भूमिका और पैगंबरी के बारे में कुरान की समझ का पूरी तरह से समर्थन करता है, हालांकि यह अल्लाह को निरंजन के और नबी को अवतार के पर्याय भी मानता है। लेकिन पैगंबर मुहम्मद को मध्यपूर्व के सभी नबी या पैगंबरों और हिन्दुस्तानी देवी देवताओं की लंबी श्रृंखला के आखिर में दिखाया गया है और उनके साथ किसी की समदृश्यता भी स्थापित नहीं की गई है। इस तरह हज़रत मुहम्मद की पैगंबरी की श्रेष्ठता का एलान करने के बाद सैयद सुल्तान बंगाल की धार्मिक सोच से दूसरे नबी या अवतारों को हटाने का आधार प्रदान करते हैं। इस मामले में सैयद सुल्तान अपने उन पूर्ववर्ती बंगाली कवियों से अलग हैं जो अल्लाह को बंगाल की धार्मिक सोच में शामिल कर या उन्हें किसी स्थानीय देवता के सदृश्य मानकर संतुष्ट थे।

असल में सैयद सुल्तान अपने समय में प्रचलित हिन्दू सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था को भ्रष्ट इस्लामी फरिश्ता इब्लीस या शैतान की करतूत मानते हैं। उनके अनुसार इब्लीस ने वेदों का पता लगने के बाद उसका एक वैकल्पिक और भ्रष्ट पाठ तैयार किया जिसे ब्राह्मण लोग अनजाने में अपने लोगों के बीच प्रचार करते रहे।

संक्षेप में कहें तो नबी-बंश इस्लामी दैवी शक्तियों को हिन्दुस्तानी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की बजाए बिल्कुल उल्टा करता है। हिन्दुओं को आदम और हब्बा के दिग्भ्रमित बेटे कैन का वंशज बताया गया है। जबकि ‘सही प्रकार से निर्देशित' मुस्लिम उम्मा या समाज को आदम और हब्बा के दूसरे बेटे शीश का वंशज बताया गया है। इस महाकाव्य में इस्लाम को किसी भी अन्य धार्मिक चेतना का पर्याय नहीं माना गया है, न ही ‘अल्लाह' को अन्य देवी देवताओं में सम्मिलित किया गया है। इसके विपरीत इन इशाक की तरह सैयद सुलतान भी इस्लाम के आगमन को एक खास आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक प्रक्रिया के अपरिहार्य परिणाम के रूप में दिखाते हैं।

अंत में ...

असल में सामान्य बंगाली धार्मिक सोच की गतिशीलता ने बंगालियों को बहिर्जनित विचारों से सृजनात्मक संबंध बनाने की अनुमति दी। स्थानीय और इस्लामी दोनों ही विचारधाराओं के शीर्ष पर एक या दो उच्च देवता होते थे जो साधारण दैवी शक्तियों से भरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करते थे। अल्लाह को इस्लाम का उच्च देवता माना गया जिनके बाद बहुत सारी साधारण दैवी शक्तियां थीं। इन दैवी शक्तियों के शीर्ष पर पैगंबर मुहम्मद थे तो नीचे की तरफ बहुत सारे चमत्कारी पीर वगैरह। शुरुआत में फारसी-इस्लामी संस्कृति से जुड़ी दैवी शक्तियों को स्थानीय धार्मिक विचारधारा में स्थानीय दैवी शक्तियों के साथ बड़ी आसानी से शामिल कर लिया गया। कुछ समय पश्चात इन दैवी शक्तियों को स्थानीय देवी-देवताओं का पर्याय माना जाने लगा, और फिर उसके कुछ समय पश्चात इन्होंने स्थानीय देवताओं को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया।

मगर जैसा कि किन्हीं भी बहिर्जनित विचारों के साथ होता, बंगाली विचारधाराओं में इन इस्लामी दैवी शक्तियों की प्रगति को हमेशा एक अपरिचित की तरह देखा गया।

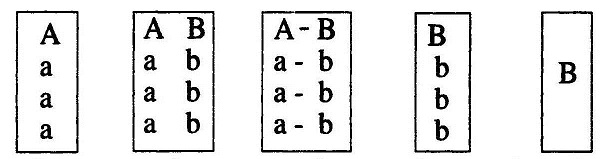

| तालिका: पूर्वी बंगाल मे इस्लाम के प्रसार के विविध चरण A= स्थानीय उच्च देवता B= इस्लाम के उच्च देवता a= स्थानीय साधारण देवतागण b= इस्लाम की साधारण दैवी शक्तियाँ  स्थानीय धार्मिक सोच सोच समावेश एक्यारोपण विस्थापन एकेश्वरवादी आदर्श स्थानीय धार्मिक सोच सोच समावेश एक्यारोपण विस्थापन एकेश्वरवादी आदर्श |

| प्रतीकात्मक र्रोप से यह दिखने की कोशिश कि किस तरह स्थानीय धार्मिक सोच से समावेश, एकयारोपण, विस्थापन, और एकेश्वरवादी आदर्श तक का सफर धीमे धीमे तय होता चला जाता है। |

व्यापक मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देवी-देवता को न केवल शक्तिशाली और असरदार होना जरूरी था बल्कि उसका उतना ही स्थानीय होना भी जरूरी था। इस तरह बंगाल में इस्लाम आखिरकार इस बात पर निर्भर करता था कि इस्लामी दैवी शक्तियां जो अरब संस्कृति की उपज थी और जिसने बाद में यहूदी, यूनानी और ईरानी सभ्यताओं को अपनाया था किस हद तक बंगाली सभ्यता की चीजों को अपनाती हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत थी इस्लामी और बंगाली दैवी शक्तियों में सहयोग या समदृश्यता स्थापित करना। लेकिन जब आदम, हब्बा और इब्राहीम जैसे चरित्र बंगाली इतिहास और सभ्यता के केन्द्रीय पात्रों से पहचाने जाने लगे, तब इस्लाम भी प्रामाणिक तौर से बंगाली रूप में स्थापित हो गया।

रिचर्ड ईटन: ऐरीज़ोना विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर।

अनुवादः गौतम पांडेयः एकलव्य के सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम से जुड़े हैं।