हाल ही में एक गांव में फूड पॉइज़निंग हुआ। एक सामूहिक भोज में साफ-सफाई न होने की वजह से कई लोग बीमार हो गए और अगले ही दिन दर्जनों लोगों में अतिसार जैसे लक्षण दिखने लगे। इससे बच्चे और बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। कई लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में आए अधिकतर रोगियों को पावडर का एक छोटा पैकेट दिया गया और उसे पानी में घोलकर पीने की विधि बताकर घर वापस भेज दिया गया।

आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व ऐसा कोई भी हादसा लोगों में दहशत और हताशा फैला देता था। उस समय अतिसार से विश्व में हर वर्ष 50 लाख बच्चों की मौतें होती थीं। हालांकि इलाज पर शोध चल रहा था, पर केवल एक ही कारगर इलाज उपलब्ध था - इंट्रावीनस पुनर्जलन (सलाइन चढ़ाना)। यह तरीका महंगा था और गिने-चुने अस्पतालों में ही उपलब्ध होता था, खासकर गरीब और दूर-दराज़ के इलाकों के लिए तो यह नामुमकिन था। इस स्थिति में लोग गाजर का सूप, कैरब का आटा, सूखे केले, और यहां तक कि भूखे रहने जैसे घरेलू इलाज आज़माते थे। लेकिन इनसे कोई खास फायदा नहीं होता था।

इनमें सबसे डरावना संक्रमण था ‘ब्लू डेथ’ यानी हैजा। यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती थी और कुछ ही दिनों में पूरे गांव-शहर को तबाह कर सकती थी। 1971 के भारत-बांग्लादेश युद्ध के बाद, जब शरणार्थी शिविरों में साफ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं, तब वहां हैजा फैला। डॉक्टर दिलीप महलनोबीस उस समय सीमा के पास एक अस्थायी अस्पताल चला रहे थे।

बीमारी फैलने के पश्चात जल्दी ही अस्पताल में सलाइन (आईवी ड्रिप) खत्म हो गई। पर्याप्त उपकरण और प्रशिक्षित लोगों के अभाव में डॉ. महलनोबीस ने एक अलग रास्ता चुना। उनकी टीम ने नमक और ग्लूकोज़ के मिश्रण के पाउच बनाए और मरीज़ों को दिए। साथ ही उन्होंने मरीज़ के परिजनों को सिखाया कि इसे पानी में कैसे घोलना है और मरीज़ को पिलाना है। उन्होंने हैजा की चपेट में आए दूसरे इलाकों में भी यह विधि साझा की।

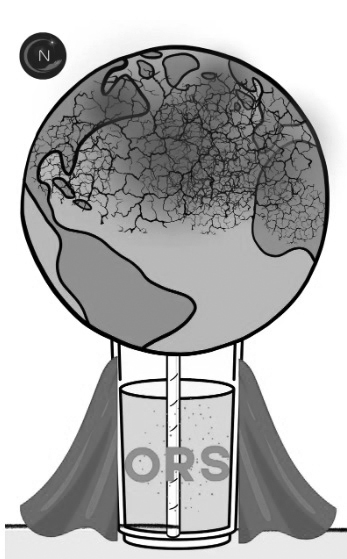

इसके परिणाम हैरतअंगेज़ थे; जहां पहले हैजा से 30 प्रतिशत मरीज़ों की मौत हो जाती थी, वहीं इस साधारण घोल से यह दर घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई। डॉ. महलनोबीस का छोटे स्तर पर किया गया यह प्रयोग, जल्दी ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। इसने मौजूदा अनुसंधानों को नया जीवन दे दिया। दुनिया भर के डॉक्टरों ने इस विचार को अपनाया और 1978 में जीवन रक्षक घोल यानी ओआरएस (ORS) को विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा बना दिया गया। आज युनिसेफ हर साल लगभग 10 करोड़ ओआरएस के पैकेट बांटता है।

एक चमत्कारी उपाय

पचास साल बाद भी ओआरएस एक बेहतरीन जनस्वास्थ्य उपाय बना हुआ है। यह आसानी से उपलब्ध है, सस्ता है, इसे थोड़ा-सा प्रशिक्षण लेकर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और समुदाय में इसे आसानी से स्वीकार भी किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका एक मानक फॉर्मूला बनाए रखता है और ज़रूरत के अनुसार उसमें बदलाव करता रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कम संसाधनों वाले क्षेत्रों में भी सही दिशा-निर्देशों के साथ आसानी से बनाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। महंगे इलाज की तुलना में ओआरएस बहुत सस्ता पड़ता है - यह मरीज़ों के लिए भी किफायती है और सरकारी स्वास्थ्य बजट पर भी कम बोझ डालता है।

प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी माता-पिता और देखभाल करने वालों को आसानी से इसकी जानकारी दे सकते हैं। घर पर देखभाल के ज़रिए, अगर शुरुआती लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो एक व्यवस्थित और ज़मीनी स्तर से स्वास्थ्य सेवा दी जा सकती है। ओआरएस का इस्तेमाल आसान है, जोखिम लगभग न के बराबर है, इसलिए आम लोगों के लिए यह बेहद उपयोगी और सहज उपाय है।

ओआरएस का असर साफ दिखाई देता है। शुरुआती आशंकाओं के बावजूद यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या का बेहद सरल और प्रभावी समाधान है। पांच वर्ष से छोटे बच्चों की मौतों में 32 प्रतिशत की कमी का श्रेय ओआरएस को जाता है। इसके साथ ही अतिसार की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों में भी गिरावट देखी गई है। ओआरएस का उपयोग अचानक होने वाले अतिसार के इलाज के लिए तो सुस्थापित है ही, यह कुपोषण के इलाज में भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक अतिसार का कुपोषण से गहरा सम्बंध है।

ऐसा माना जाता है कि ओआरएस ने दुनिया भर में 5 करोड़ बच्चों की जान बचाई है। अगर ओआरएस का उपयोग सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाए, तो अतिसार से होने वाली 93 प्रतिशत मौतों को रोका जा सकता है।

रुकावटें

ओआरएस एक असरदार इलाज है। देश में बढ़ते तापमान और ग्रीष्म लहरों के मद्देनज़र इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है, फिर भी इसके उपयोग में कई रुकावटें हैं। वर्ष 2012 में भारत में केवल 22 प्रतिशत लोगों तक ही ओआरएस की पहुंच थी। कई स्वास्थ्य अभियानों के बाद 2016 तक यह 48 प्रतिशत हो गई, लेकिन अभी भी मंज़िल दूर है।

दूसरी समस्या यह है कि लोग – चाहे डॉक्टर हों या मरीज़ – ओआरएस की प्रभावशीलता को कम आंकते हैं। इसलिए, जब केवल ओआरएस और ज़िंक से इलाज संभव होता है, तब भी कई बार गैर-ज़रूरी एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं। इससे ना सिर्फ ओआरएस के फायदे अनदेखे रह जाते हैं, बल्कि दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया भी बढ़ते हैं, जो भविष्य में और बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

ओआरएस को कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी न होना एक और बड़ी चुनौती है। नतीजा यह होता है कि देखभाल करने वालों को अधूरी सलाह मिलती है। घर पर इलाज तभी सफल हो सकता है जब जानकारी सही और पूरी हो। इसके लिए केवल एक बार प्रशिक्षण देना काफी नहीं है, समय-समय पर पुनः प्रशिक्षण भी ज़रूरी होते हैं, ताकि समुदाय में एक सक्षम स्वास्थ्य कार्यकर्ता समूह बना रहे।

ओआरएस के उपयोग में सरकारी और निजी स्वास्थ्य तंत्रों के बीच भी अंतर देखने को मिलता है। आंकड़े बताते हैं कि समय के साथ, निजी अस्पतालों में आने वाले मरीज़ों में ओआरएस का उपयोग घटा है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि भले ही निजी डॉक्टर ओआरएस लेने की सलाह देते हैं, लेकिन अक्सर वे अपने क्लीनिक या अस्पताल में इसे उपलब्ध नहीं कराते। साथ ही, जब आम लोग ओआरएस के फायदों को कम आंकते हैं, तो वे उसे लेना ज़रूरी नहीं समझते। इसके विपरीत, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अक्सर ओआरएस के पैकेट वहीं दे दिए जाते हैं, जिससे उनका उपयोग बढ़ता है।

इसके अलावा, सरकार आम तौर पर बच्चों को ही ओआरएस देने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले अतिसार से होने वाली मौतें ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में होती थीं। लेकिन अब जैसे-जैसे अतिसार से होने वाली मौतें कम हो रही हैं और लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है, वैसे-वैसे बुजुर्गों में भी अतिसार से मृत्यु का खतरा बढ़ गया है। ऊपर से, जलवायु परिवर्तन और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के चलते अब ओआरएस सभी उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है। लिहाज़ा, ओआरएस के बारे में जानकारी सिर्फ बच्चों के इलाज तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए इसके बारे में बताया जाना चाहिए।

बहरहाल, इन कठिनाइयों के बावजूद, ओआरएस ने निर्जलीकरण (dehydration) के इलाज में एक क्रांति ला दी है। शोधकर्ता इसे और बेहतर बनाने में जुटे हैं। लेकिन जब तक नए और बेहतर समाधान नहीं आते, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओआरएस अधिक से अधिक लोगों की पहुंच में हो और वे इसका सही उपयोग समझें। यह भी याद रखना चाहिए कि सबसे महंगा या हाईटेक इलाज हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। आधुनिक अस्पतालों और इलाज की चमक-दमक के बीच, कभी-कभी आसान और सस्ता तरीका ही सबसे असरदार होता है। (स्रोत फीचर्स)

-

Srote - August 2025

- जीवनरक्षक घोल (ओआरएस) ने दुनिया को बदल दिया

- अमरीकी बच्चों की सेहत पर ‘महा’ रिपोर्ट

- सराहनीय व्यक्तित्व अन्ना मणि

- सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी दादा

- सिंगापुर: एक भीड़-भरे शहर में हरियाली की तलाश

- हेलिकोनिया: एक अद्भुत उष्णकटिबंधीय वनस्पति वंश

- अब जानेंगे, पृथ्वी कैसे सांस ले रही है!

- मानसून की हरित ऊर्जा क्षमता

- प्लास्टिक फिल्म: तेल शोधन का भविष्य

- जलवायु संकट के असली ज़िम्मेदार कौन?

- धान की फसल को बचाएगा एक खास जीन

- संतुलित आहार, स्वस्थ बुढ़ापा

- टीके के बावजूद बढ़ता चिकनगुनिया का खतरा

- विकिरण सुरक्षा नियमों में विवादास्पद बदलाव

- क्या डे-लाइट सेविंग टाइम ज़रूरी है?

- पंजों के जीवाश्म से जैव विकास पर नई रोशनी

- मैग्नेटार: अंतरिक्ष में बेशकीमती धातुओं का कारखाना

- असाधारण उल्कापिंड से नमूना लाने को तैयार चीन

- एम्बर में छिपे सुनामी के सुराग

- मिलिए कुछ नई समुद्री प्रजातियों से