सिंधु नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, और दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है। यह तिब्बत की मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती है और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व पंजाब से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां यह अरब सागर में मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है।

1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी के बंटवारे के लिए एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों (सतलुज, ब्यास, रावी) और पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, चिनाब, झेलम) के पानी का अधिकांश उपयोग करने का अधिकार मिला। भारत ने 23 अप्रैल, 2025 को सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है, जिसके तहत सिंधु और इसकी सहायक नदियों (झेलम, चिनाब) के पानी को पाकिस्तान की ओर बहने पर नियंत्रण करने की योजना बनाई गई है। कारण है पिछले दिनों हुआ पहलगाम आतंकी हमला।

सवाल यह उठता है कि क्या सिंधु नदी के पानी को रोका जा सकता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह रोकना तकनीकी, कानूनी, और भौगोलिक दृष्टिकोण से बेहद जटिल है और वर्तमान में पूरी तरह संभव नहीं है। हालांकि, भारत की घोषणा के बाद पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। लेकिन हमें इसकी तकनीकी और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को भी समझना होगा। साथ ही यदि ऐसा किया गया तो इससे पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का भी आकलन करना होगा।

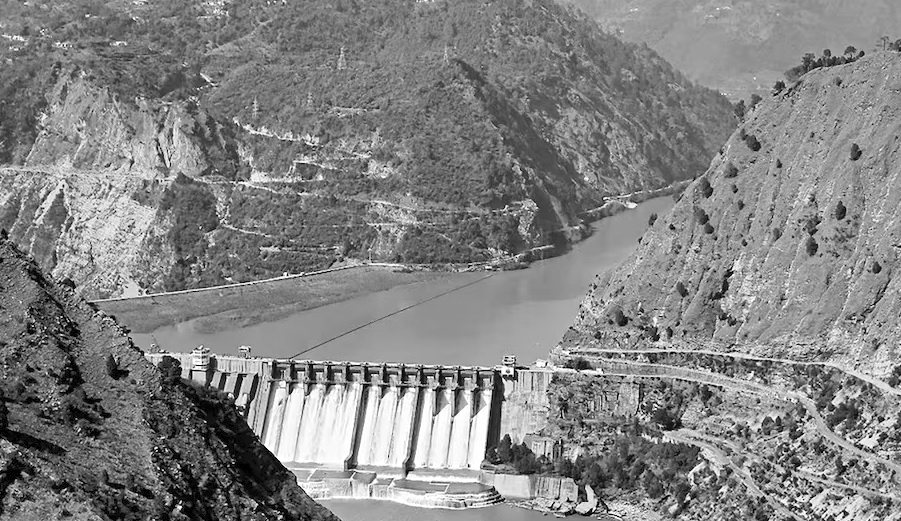

सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों (झेलम, चिनाब) पर भारत के मौजूदा बांध, जैसे सलाल, बगलिहार, और किशनगंगा, अधिकतर ‘रन-ऑफ-दी-रिवर’ जलविद्युत परियोजनाएं हैं। इनकी भंडारण क्षमता बहुत कम (लगभग 3.6 अरब घन मीटर) है, जिससे पानी को लंबे समय तक रोकना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, विशेषज्ञों के अनुसार, भारत अधिकतम 9 दिन तक पानी रोक सकता है। मतलब भारत के पास बड़े बांधों की कमी एक बाधा है।

पानी को पूरी तरह रोकने या मोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर बांध, जलाशय, और नहरों की आवश्यकता होगी। ऐसी परियोजनाओं को पूरा होने में 10 से 20 साल लग सकते हैं, क्योंकि यह भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। एक विशेष बात और, सिंधु नदी का भारी जल प्रवाह, खासकर मानसून के दौरान, रोकना असंभव है। बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के पानी का अतिप्रवाह भारत में ही जलभराव या बाढ़ का कारण बन सकता है।

सिंधु जल समझौता (1960) के तहत भारत की पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चिनाब) मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित हैं। भारत इनका गैर-खर्चीला उपयोग (जैसे जलविद्युत) कर सकता है, लेकिन प्रवाह को रोकने की अनुमति नहीं थी। अप्रैल 2025 में समझौते के निलंबन के बाद, भारत को कानूनी रूप से बांध बनाने या पानी रोकने की छूट मिल गई है, लेकिन यह निलंबन अंतर्राष्ट्रीय दबाव का विषय हो सकता है। विश्व बैंक, जो समझौते का मध्यस्थ है, एवं अन्य वैश्विक मंच इस निलंबन पर सवाल उठा सकते हैं। पाकिस्तान ने पानी रोकने को ‘युद्ध का कृत्य’ करार दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है।

सिंधु नदी का पानी रोकने में चीन एक बड़ी समस्या बन सकता है। पानी रोकने से भारत-पाकिस्तान तनाव बढ़ेगा, और चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर पानी रोक सकता है (क्योंकि सिंधु का उद्गम तिब्बत में है), जिससे भारत की 30 प्रतिशत ताज़ा पानी और 44 प्रतिशत जलविद्युत क्षमता प्रभावित हो सकती है। साथ ही हिमालयी क्षेत्र की नाज़ुक पारिस्थितिकी को और भी नुकसान हो सकता है।

इस दिशा में भारत की वर्तमान रणनीति की बात करें तो भारत ने समझौते को निलंबित करने के बाद त्रिस्तरीय योजना (अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक) बनाई है, जिसमें शामिल हैं - मौजूदा बांधों की भंडारण क्षमता बढ़ाना, जल प्रवाह डैटा साझा करना और सिल्ट (गाद) को बिना चेतावनी के छोड़ना, जो पाकिस्तान में नुकसान कर सकता है। जम्मू-कश्मीर में नई जलविद्युत परियोजनाओं (जैसे रातले, किशनगंगा) को तेज़ करना, जिन्हें पहले पाकिस्तान ने रोका था। बड़े बांध और नहरें बनाकर पानी को मोड़ना, जैसे मरुसुदर परियोजना, लेकिन यह लंबा समय लेगा। यदि देखा जाए तो भारत ने पहले ही रावी नदी का पानी शाहपुर-कांडी बैराज के माध्यम से रोक लिया है, जो समझौते के तहत उसका अधिकार था। यह पानी अब जम्मू-कश्मीर और पंजाब में उपयोग हो रहा है।

भारत से पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी के पानी को रोकने की कोशिश से कई गंभीर पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, जो भारत, पाकिस्तान और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदी के प्राकृतिक प्रवाह में व्यवधान की। बड़े बांध या जलाशय बनाकर पानी रोकने से सिंधु और इसकी सहायक नदियों (झेलम, चिनाब) का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होगा। इसका दुष्प्रभाव यह होगा कि मछलियों (जैसे महसीर, हिल्सा) और अन्य जलीय प्रजातियों का प्रवास रुक सकता है, जिससे उनकी आबादी घटेगी। पाकिस्तान का सिंधु डेल्टा और भारत के जम्मू-कश्मीर, पंजाब की नदी पर निर्भर आर्द्रभूमि और डेल्टा क्षेत्र सूख सकते हैं, जिससे जैव-विविधता नष्ट हो सकती है।

दूसरा सबसे बड़ा खतरा है भारत में जलभराव और बाढ़ का। भारत के पास पानी भंडारण की सीमित क्षमता है। पानी रोकने से मानसून के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जलभराव या बाढ़ हो सकती है, जिससे कृषि भूमि, बस्तियों, और बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं, मिट्टी का कटाव और गाद जमा होने से बांधों की दक्षता कम हो सकती है। यहां एक बड़ा खतरा जैव-विविधता के नुकसान का है, क्योंकि पानी का प्रवाह कम होने से नदी पर निर्भर प्रजातियां और उनके आवास नष्ट हो सकते हैं, जिससे इंडस रिवर डॉल्फिन (पाकिस्तान में लुप्तप्राय) और अन्य जलीय जीव विलुप्त हो सकते हैं। इसके साथ प्रवासी पक्षी (जैसे साइबेरियन क्रेन) और नदी किनारे की वनस्पतियां प्रभावित हो सकती हैं।

इस कृत्य से मिट्टी और जल की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, जिससे पानी रोकने से जलाशयों में गाद जमा होगी और नदी में प्रदूषण की सांद्रता बढ़ेगी। गाद जमा होने से भारत के जलाशयों की क्षमता और जल की गुणवत्ता कम होगी। वहीं, पाकिस्तान में कम पानी के कारण प्रदूषक (औद्योगिक और घरेलू) अधिक सघन होंगे, जिससे सिंचाई और पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होगी। यह समस्या मिट्टी की उर्वरता में कमी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इससे अनेक स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेंगी। सिंधु नदी पर पाकिस्तान की 80 प्रतिशत कृषि और 90 प्रतिशत खाद्य उत्पादन निर्भर है। पानी कम होने से सूखा और मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। सिंधु डेल्टा के सूखने के साथ समुद्र के खारे पानी का अतिक्रमण होगा, जिससे तटीय पारिस्थितिकी नष्ट होने की कगार पर पहुंच सकती है। इसके दीर्घकालिक जोखिम के चलते बड़े क्षेत्र बंजर हो सकते हैं।

सिंधु नदी हिमालयी ग्लेशियरों पर निर्भर है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण तेज़ी से पिघल रहे हैं। अनुमान है कि 1900 से अब तक हिमालय के ग्लेशियर 30-50 प्रतिशत सिकुड़ चुके हैं, और 2100 तक 66 प्रतिशत तक गायब हो सकते हैं। पानी रोकने से जल प्रवाह और भी अनिश्चित हो जाएगा। बड़े बांध और जलाशय स्थानीय जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हिमालयी क्षेत्र में तापमान बढ़ सकता है। इससे ग्लेशियर और तेज़ी से पिघलेंगे, जिससे दीर्घकालिक जल संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ग्लेशियरों का जल भंडार समाप्त हो जाएगा। जलाशयों में जैविक पदार्थों के सड़ने से मीथेन (एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस) का उत्सर्जन बढ़ेगा, जो जलवायु परिवर्तन को और तेज़ करेगा। इससे वैश्विक तापमान और हिमालयी पारिस्थितिकी पर दबाव में वृद्धि होगी।

सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बनाए जाने वाले बड़े-बड़े बांधों से भूकंपीय जोखिम पैदा हो सकता है; वैसे भी जम्मू-काश्मीर जैसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े बांध बनाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। भूकंप से बांध टूटने का खतरा बना रहेगा, जिससे बाढ़ और तबाही हो सकती है। जलाशयों का वज़न ‘प्रेरित भूकंप’ को ट्रिगर कर सकता है। यदि देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्र में पहले से ही भूकंपीय गतिविधियां उच्च हैं।

सारतः सिंधु नदी का पानी रोकना भारत और पकिस्तान, दोनों के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम भरा सिद्ध हो सकता है। (स्रोत फीचर्स)

-

Srote - June 2025

- भारत में दवाइयां इतनी महंगी क्यों? - भाग 1

- भारत में दवाइयां इतनी महंगी क्यों? - भाग 2

- कटहल के स्वास्थ्य लाभ

- बुलढाणा में फैली गंजेपन की समस्या

- कमला सोहोनी एक वैज्ञानिक महिला

- आंकड़े वही निष्कर्ष अनेक

- एक्सपांशन माइक्रोस्कोपी: सूक्ष्म अवलोकन के लिए जुगाड़

- समुद्र की अतल गहराइयों में छिपी अद्भुत दुनिया

- चट्टानों में हवा के बुलबुलों में छिपा पृथ्वी का अतीत

- पृथ्वी के घूर्णन से बिजली

- चंद्रमा की उम्र लगभग पृथ्वी के बराबर है!

- अत्तिला के हूण आखिर कौन थे?

- हड्डी के औज़ारों का इस्तेमाल कब शुरू हुआ?

- मकड़ियों की पतली कमर

- हमारी जोखिमग्रस्त डॉल्फिन की गणना

- पालतू और जंगली परागणकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा

- क्या सिंधु नदी का पानी रोक पाना संभव और उचित है?

- डॉ. संघमित्रा गाडेकर नहीं रहीं