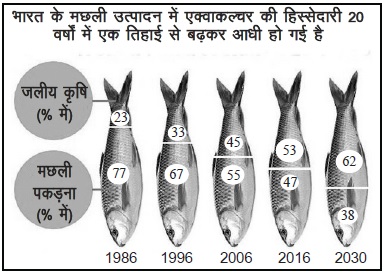

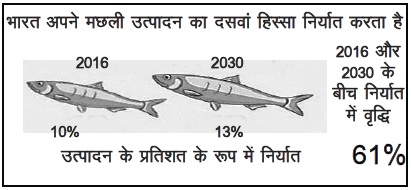

भारत ने जलीय कृषि (यानी मछली, झींगा वगैरह को पालना) को अपना कर आबादी की पोषण सम्बंधी ज़रूरतों की पूर्ति करने में काफी प्रगति की है। जलीय कृषि में, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। झींगा (Prawns) उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे पायदान पर खड़ा है। भारत में, आंध्र प्रदेश इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात का नंबर आता है।

वास्तव में, लोगों की आहार सम्बंधी प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं - झींगे में प्रोटीन अधिक और वसा कम होने के चलते, देश और विदेश, दोनों ही बाज़ारों में इनकी मांग बढ़ रही है। कई उद्योग जलीय कृषि में मदद करते हैं। जैसे जलीय जीवों का आहार उपलब्ध कराना, उनमें संक्रमण नियंत्रण पर काम करना आदि। किसान और स्थानीय उद्यमी दोनों ही लगातार ऐसे नए उपाय खोजते रहते हैं जो पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ाएं, और जलवायु परिवर्तन से होने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटें।

आम बोलचाल में अक्सर प्रॉन (prawn) और श्रिम्प (shrimp) दोनों को झींगा कहा जाता है, जबकि जीव विज्ञान की दृष्टि से दोनों अलग-अलग प्रजातियां हैं। झींगा पालन में ब्लैक टाइगर झींगा (Penaeus monodon) बेशकीमती उत्पाद है। जहां भी परिस्थितियां अनुकूल हों वहां ब्लैक टाइगर झींगे की खेती (पालन) की जा सकती है। किसान इनको पालकर बाज़ार की मांग को पूरा कर पाते हैं; ये झींगे एक किलोग्राम में 30 या उससे कुछ कम संख्या में चढ़ते हैं। कई जलीय प्रजातियों की तरह इन झींगों के पालन के लिए भी तालाब के पानी का एक निश्चित मात्रा में लवणीय (खारा) होना ज़रूरी होता है: प्रति लीटर पानी में 10-25 ग्राम लवण होना झींगों के फलने-फूलने के लिए अच्छा होता है। गौरतलब है कि समुद्र के पानी में प्रति लीटर 35 ग्राम लवण होते हैं।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले जैसे निचले इलाकों में जलीय जीवों का पालन करने के लिए ज्वार के दौरान चढ़े समुद्री पानी को कृषि तालाबों में भर लिया जाता है। आंध्र प्रदेश के तटीय व अन्य इलाकों का भूजल खारा है तो इन स्थानों में जलीय जीव पालन के लिए तालाबों में भूजल के साथ नदी-नहरों का मीठा पानी मिला दिया जाता है। एक सामान्य कृषि तालाब लगभग 150 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और लगभग दो मीटर गहरा होता है। एक पालन चक्र चार से छह महीने का होता है। प्रत्येक पालन चक्र के बाद तालाब का पानी खाली कर दिया जाता है, और अगले चक्र की तैयारी के लिए तालाब सुखा दिया जाता है। झींगों की बेहतर पैदावार के साथ-साथ रोगाणुओं पर कारगर नियंत्रण के लिए आंध्र प्रदेश के बापटला ज़िले के एक उद्यमी किसान शिव राम रुद्रराजू छोटे तालाब बनाने की सलाह देते हैं। क्योंकि यदि बीमारी फैलती है तो छोटे तालाब प्रसार अधिक नहीं होने देंगे, नतीजतन आर्थिक नुकसान कम होगा। देखा गया है कि विब्रियो हार्वेई (Vibrio harveyi) जैसे रोगजनक बैक्टीरिया झींगा पालन के लिए गंभीर खतरा हैं। भारत में, इनके चलते वार्षिक उपज में 25 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है। प्रकोप के वर्षों में व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस इससे भी अधिक हानिकारक हो सकता है।

एक सामान्य कृषि तालाब लगभग 150 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और लगभग दो मीटर गहरा होता है। एक पालन चक्र चार से छह महीने का होता है। प्रत्येक पालन चक्र के बाद तालाब का पानी खाली कर दिया जाता है, और अगले चक्र की तैयारी के लिए तालाब सुखा दिया जाता है। झींगों की बेहतर पैदावार के साथ-साथ रोगाणुओं पर कारगर नियंत्रण के लिए आंध्र प्रदेश के बापटला ज़िले के एक उद्यमी किसान शिव राम रुद्रराजू छोटे तालाब बनाने की सलाह देते हैं। क्योंकि यदि बीमारी फैलती है तो छोटे तालाब प्रसार अधिक नहीं होने देंगे, नतीजतन आर्थिक नुकसान कम होगा। देखा गया है कि विब्रियो हार्वेई (Vibrio harveyi) जैसे रोगजनक बैक्टीरिया झींगा पालन के लिए गंभीर खतरा हैं। भारत में, इनके चलते वार्षिक उपज में 25 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है। प्रकोप के वर्षों में व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस इससे भी अधिक हानिकारक हो सकता है।

कई प्रयोगशालाएं झींगा पालन तालाबों में संक्रामक सूक्ष्मजीवों की पहचान करने के लिए परीक्षण सेवाएं दे रहीं हैं। चूंकि किसानों को आजू-बाजू के तालाबों में रोग फैलने का डर होता है, इसलिए संक्रमित तालाब की पहचान होने पर उसे फौरन ही खाली कर दिया जाता है।

आम तौर पर कौवे रोगजनकों को फैलाते हैं; वे संक्रमित झींगों को पकड़ते हैं, उड़ते हुए इन संक्रमित झींगों को अन्य तालाबों में गिरा सकते हैं। इसके लिए भी एहतियात बरती जाती है; अक्सर तालाबों को प्लास्टिक की जाली से ढंककर रख जाता है। लेकिन कभी-कभी कौवों को मारने के लिए शिकारियों को भी तैनात किया जाता है।

हमारे यहां के किसानों ने रोगजनकों को थामने के लिए अन्य तरीके अपनाए हैं। तालाब के पानी में प्रोबायोटिक्स मिलाए जाते हैं। इन प्रोबायोटिक्स में बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो झींगे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन रोगजनक सूक्ष्मजीवों की तुलना में तेज़ी से वृद्धि करके रोगजनकों को परास्त कर देते हैं।

एक अन्य तरीका है नर्सरी में पाले गए झींगा शिशुओं से झींगा पालन शुरू करना। चेन्नई में केंद्रीय खारा जलकृषि संस्थान ने विशिष्ट रोगज़नक मुक्त झींगों की किस्म विकसित करने का बीड़ा उठाया है। रोगजनकों से सुरक्षित माहौल में विकसित ये झींगे कुछ खास रोगजनकों से मुक्त होने के लिए प्रमाणित होते हैं।

रोगजनक मुक्त रखने का एक अन्य तरीका है ‘फेज थेरेपी'। फेज थेरेपी में बैक्टीरियाभक्षी वायरस का उपयोग किया जाता है। ये बैक्टीरियाभक्षी वायरस केवल विब्रियो बैक्टीरिया को ढूंढ-ढूंढकर संक्रमित करते हैं और मार देते हैं।

चाहे अनुभवी किसानों द्वारा खेत में विकसित किए जा रहे हों, या अनुसंधानों से विकसित किए जा रहे हों, अच्छी बात यह है कि इन मिले-जुले प्रयासों से आज भारत में वार्षिक झींगा उत्पादकता 17 प्रतिशत बढ़ गई है। (स्रोत फीचर्स)

-

Srote - July 2025

- दुनिया की भोजन आपूर्ति के लिए जलीय कृषि

- भोजन में को-एंज़ाइम की भूमिका

- एक पादप मॉडल का अनदेखा पहलू

- जीव विज्ञान का मॉडल जीव: हाइड्रा

- नवजात इल्ली भी अपना इलाका बांधती है

- कुदरत को संवारती तितलियां

- कोलोसल स्क्विड को जीवित देखा गया

- मनुष्यों की ऊर्जा ज़रूरत बनी समुद्री जीवों पर खतरा

- मानव कचरा कीट के रक्षा कवच में शामिल हुआ

- महासागरों में अम्लीयता बढ़ने के जलवायु पर असर

- दुनिया भर की मिट्टी में विषैली धातुएं

- भारत में जलवायु परिवर्तन की गति धीमी है?

- नई तकनीकों के रूबरू जैविक हथियार संधि

- निकोबार द्वीप समूह की कीमत पर विकास

- अंतरिक्ष अन्वेषक, विज्ञान साधक: जयंत नार्लीकर

- भारतीय परमाणु ऊर्जा के शिल्पी: डॉ. एम. श्रीनिवासन

- प्रकृति के रहस्यों की खोज

- प्रतिरक्षा कोशिकाएं दर्द भी कम करती हैं

- गर्भावस्था में पोषण, स्वास्थ्य व देखभाल

- महामारी संधि के लिए एकजुटता, अमेरिका बाहर

- अमेरिकी वैज्ञानिकों का पलायन

- एक ग्रह को तारे में समाते देखा गया

- पत्ती है या पतंगा?